等高線とは、地図上において地形の高低差を表現するために用いられる線のことです。

等高線を用いることで、山や谷などの地形の特徴を一目で把握することができ、地理的な分析や防災対策、土地利用計画などに役立ちます。

また、等高線の間隔や数値から地形の傾斜や標高差などの詳細情報を読み取ることも可能です。

このページでは、等高線の基本的な仕組みや読み取り方、活用方法について解説しています。

等高線とは?等高線の数値から読み取ることができる精度とは

投射図法、方位図法について。 投射図法は地球に直接平面を接して、一定の視点から地球上の経緯線を直接平面に投影するものです。接点から地図上の任意の点までの方位角が地球上と等しいので方位図法、透視図法とも呼ばれています。投影点、視点の位置によって、正射図法、外射図法、 平射図法、心射図法に分類されます。

等高線から実際の地形を読み取るためには、尾根と谷がわかる、高さがわかる、傾斜がわかる、頂上がわかることだといわれています。

三角点や水準点、標高点、等高線の数値から読み取ることができる精度は、三角点の高さの精度は20cm、水準点の高さの精度は3cm 程度です。標高点の高さの精度は、等高線間隔の1/3であり、1/25,000地形図なら10m/3=3.3m程度になります。等高線の高さの精度は、等高線間隔の1/2であり、同じく1/25,000地形図なら10m/2=5m程度です。

等高線が入らないほどの急傾斜はありますが、等高線が交叉するような地形は一般的には存在しません。直立する地形があるとすれば、すべての等高線は、同じ位置に重なります。オーバーハングした地形だけが、等高線が交叉することになります。

等高線図は、視覚的に理解しやすくするための強力なツール

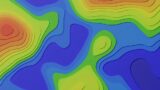

等高線(contour)とは、同じ高さにある点を結んで形成される線のことです。これらの線がある一定の間隔で配列されることによって、地形やその他のデータを視覚的に表現するために使われます。隣り合った等高線の間隔が狭い部分は急な傾斜を示し、間隔が広い部分はゆるやかな傾斜を示しています。さらに、等高線が複雑に入り組んでいる場所は、地形が非常に複雑であることを示しています。

等高線は、地図上や図面上で同じ値の点を結び、その分布を描写するための手法です。このような線を一定の値ごとに描いた図は、等高線図(またはコンター図)として知られています。等高線図では、等高線同士の間を異なる色で塗りつぶすことで、さらに視覚的な理解を容易にする場合もあります。

この等高線の技術は、気温や気圧といった気象データの解析、高さや深さの地形データの表示、そして温度や圧力、物体の厚みなどの実験データの分布状況を視覚的に把握するために利用されます。そのため、気象学、地形学、工学など、さまざまな分野で広く活用されています。

等高線図を作成する際には、一般的に作成ソフトが使用されます。これらのソフトウェアは、データを入力すると自動的に等高線を生成し、色分けやラベル付けも行うことができます。これにより、データの解析がより効率的になり、精度の高い地図や図表が作成されます。

主曲線とは、平均海面から特定の間隔で描かれる主要な等高線であり、これは通常10メートルごとに引かれます。標高を示すための数字は、特に平坦地域で等高線の間隔が広くなる場所で表示され、高さを把握しやすくします。例えば、1:50,000の地形図では、主曲線の間隔は20メートルとなっています。

このように、等高線や等高線図は、さまざまなデータを視覚的に理解しやすくするための強力なツールです。それらがどのように作成され、どのように利用されるのかを理解することによって、より効果的に地形やデータの解析を行うことができます。

等高線は、土地の高低差を視覚的に表現するもの

等高線の間隔が広い場所では、土地の傾斜が緩やかで、間隔が狭い場所では土地の傾斜が急であることを示しています。等高線とは、地図上で同じ高度を結んだ線のことです。これは、海面からの高度が同じ地点をつなぐことで、土地の高低差を視覚的に表現するものです。

等高線の理解は、地理学だけでなく日常生活やさまざまな分野での応用が期待されます。正確な等高線の読み取りとコンター図の活用は、効率的で効果的な地形分析につながります。

等高線図とコンター図

等高線図やコンター図は、地形の特徴を視覚的に理解するための有力なツールです。等高線図は地形図とも呼ばれ、登山やハイキング、都市開発などで広く利用されています。コンター図は特に地質学や地理学で使用され、高度差を明確に示すために等高線を利用します。

等高線の読み取り方

地図に慣れていない場合、等高線を正確に読むのが難しいことがあります。そんな時には断面図を活用すると良いでしょう。例えば、下のコンター図とA-Cの断面図を見ると、等高線の間隔が狭いA-Bの区間は急な斜面を示し、間隔が広いB-Cの区間は緩やかな斜面を示しています。このように、断面図を視覚化することで、等高線の間隔と土地の傾斜との関係が明確になります。

等高線と断面図

等高線の間隔と土地の傾きに関する公式、「広い=緩やか」、「狭い=急」というのは簡単に覚えられますが、断面図を用いて実際に理解することが大切です。等高線から断面図を描くことで、土地の形状や高低差を立体的に把握できます。

尾根と谷

等高線を注意深く観察すると、高い地点から低い地点に向かって等高線が張り出している場所があることに気づきます。これは尾根という地形を示しています。登山中に自分が尾根にいることを確認するには、周囲の地形が低くなっているかどうかをチェックします。また、地図上で尾根を歩くルートでも、実際には尾根の少し下に道が設けられている場合もあります。

コンター図の作成ソフト

最近では、コンター図や等高線図を作成するためのソフトウェアも多く存在します。これらのソフトウェアは、高度データを入力することで自動的に等高線を生成し、地形の詳細を簡単に視覚化することができます。専門的な知識がなくても、手軽に地形図を作成できるため、学校教育からプロジェクト管理まで広く利用されています。

地理情報、等高線の判別と活用法

コンター図や等高線図は、地形を理解するために非常に重要なツールです。等高線は地図上で同じ標高の点を結んだもので、地形の把握に役立ちます。これらの等高線について、さらに詳しく見ていきましょう。

等高線は交わらない

等高線は地形図の基礎であり、それぞれが等しい高さを示しています。そのため、等高線同士が交わることはありません。地形図では、等高線が茶色、河川が水色で表示されることが一般的ですが、白黒印刷の場合はこれらを見分けるのが難しいことがあります。

もし地図上で等高線が交わっているように見える場合、それは河川や道路、行政界(例:県境や市区町村の境界)などを示している可能性があります。例えば、送電線が直線で表示されることがありますので、それも確認の一助となります。地形図を丁寧に読み解くことが重要です。

等高線は途切れない

等高線は基本的に途切れることがなく、連続しています。しかし、地図の範囲が限られているため、地図の端で等高線が切れているように見える場合があります。それでも一連の等高線は一周して閉じているのが一般的です。

ただし、特定の地形、例えば崖などの急峻な地形では、等高線が一部途切れて表現されることがあります。これにより、その場所がどのような地形であるかをより正確に理解することが可能です。

等高線の内側が高い

等高線の基本的な特徴として、外側よりも内側の等高線が高くなっています。これは地形の隆起を示していますが、逆に凹んでいる場合もあります。その際には特定の記号や線を加えて示します。

カルデラやカルスト地形など、特定の地質学的構造では、このような表現方法が特に重要です。地形図を使って実際に確認することで、その正確な地形を理解することができます。

等高線の間隔と傾斜

等高線の間隔が地形の傾斜を示します。等高線が密集している場合、これは急な傾斜を示し、逆に広がっている場合は緩やかな傾斜を示します。この関係は、地形の断面図を考えるとわかりやすいです。

地図作成ソフトを使用すると、これらの断面図を簡単に作成でき、地形の詳細な分析が可能となります。特に、地形の傾斜や起伏を視覚的に理解するためにはこの方法が有効です。

尾根と谷の判別

等高線から地形の特定の特徴、例えば尾根や谷を判断することができます。山の頂上から見て、出っ張っている部分が尾根であり、へこんでいる部分が谷です。

尾根は山頂と山頂を結ぶ道筋であり、標高の高い部分が連なっています。このラインを稜線とも呼びます。理解しにくい場合は、自分の手を使って等高線をイメージするとわかりやすいです。手の甲を山頂と見立て、指先へ延びる部分が尾根で、それらの間が谷となると考えられます。

地図作成ソフトの活用

現代では、さまざまな地図作成ソフトが利用可能です。これらのソフトを使うと、コンター図や等高線図を簡単に作成したり、既存の地図を詳細に分析したりすることができます。ArcGISやQGISなどのソフトウェアは、その際に特に有効です。

これらを駆使することで、地形の詳細な分析や理解が深まり、より精緻な地図作成が可能となります。特に、教育や研究、さらには防災計画においてこれらのツールは欠かせません。

地形図や等高線を理解することは、地理学の基本であり、さまざまな分野での応用が可能です。地図作成ソフトや詳細な地形図を活用して、地形に対する理解を深めてみましょう。