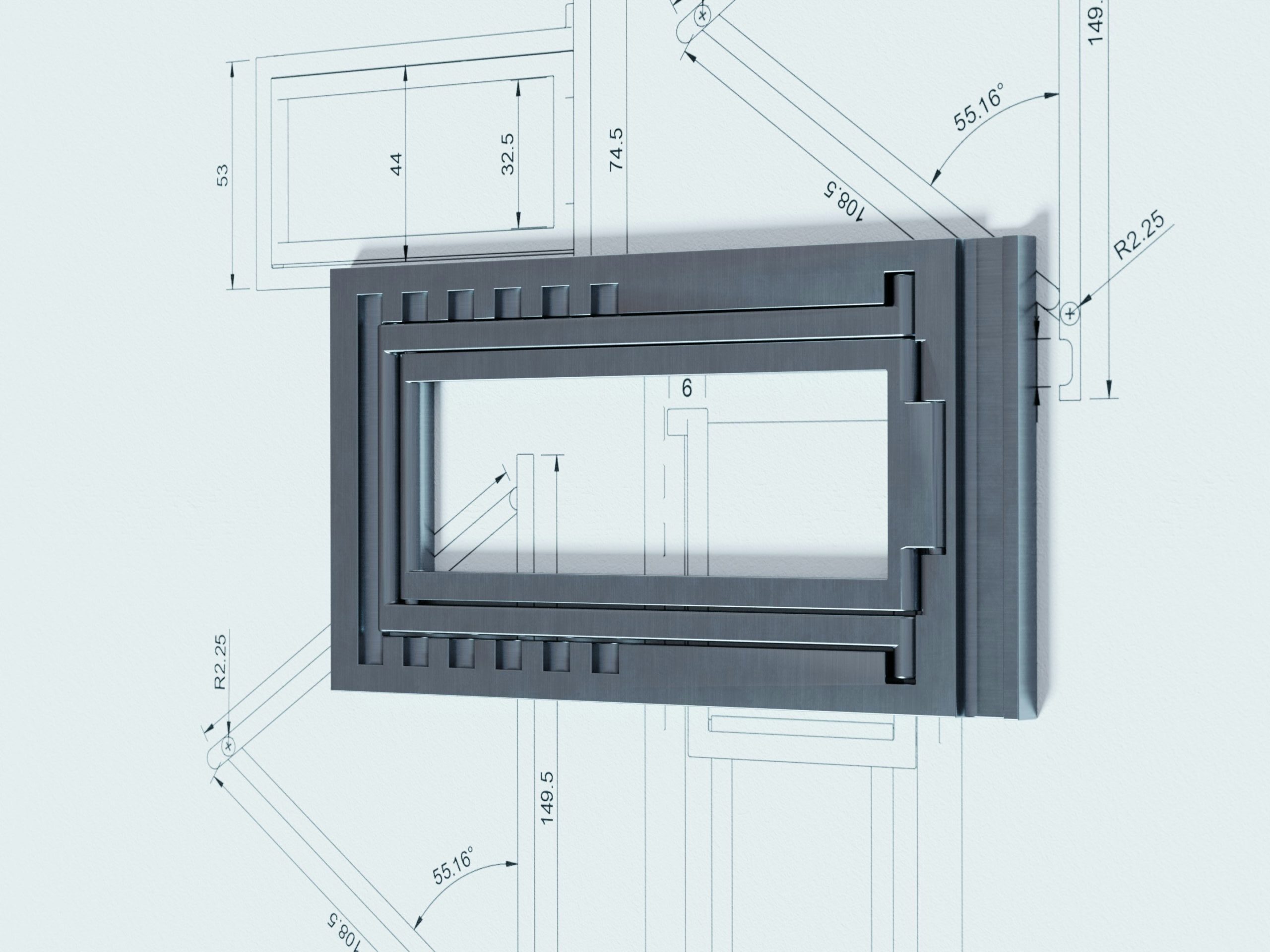

板金展開図は、板材を正確に切断・曲げ加工するための展開形状を示す図面です。作図の流れを理解し、展開寸法の算出式やパンチング・曲げ加工の基礎を押さえることで、試作回数や材料ロスを削減できます。

また、曲げ展開計算ソフトや配管展開図ソフトなどを活用すれば、複雑形状でも精度図面が得られます。CADと専用ソフトの連携も要点です。

このページでは、板金展開図の作成手順と計算ソフトの活用法について解説しています。

板金展開図とは

板金展開図とは、板金加工において、複雑な立体形状を平面上で表現するための図面です。

板金展開図とは

板金展開図は、金属板を曲げたり切断したりして立体を作り出す際に必要となる図面です。板金展開計算を行うことで、金属板の最適な使い方がわかり、無駄なく材料を使用することができます。

また、曲げ展開計算を通じて、曲げ角度や必要な長さを計算することが可能になります。

谷曲げの曲げ線は実線で表す

谷曲げとは、金属板を内側に曲げる加工方法で、この部分の曲げ線は実線で表現されます。実線は、曲げる際に金属板が内側に折りたたまれる部分を示しており、展開図では正確な位置に描かれることが重要です。

谷曲げを正確に表現するためには、曲げ展開計算をきちんと行うことが必要です。これにより、曲げ後の形状が思い通りに仕上がります。

山曲げの曲げ線は破線で表す

山曲げは金属板を外側に曲げる加工方法で、展開図においては破線で表現されます。破線は、曲げ後の外側の折り目を示すもので、谷曲げと異なり、外側に膨らんだ部分を描く際に使われます。

山曲げも正確に計算しなければ、加工後の寸法に誤差が生じることがあるため、曲げ展開計算を正確に行うことが求められます。

板金展開図作成の流れ

板金展開図の作成は、金属板を用いて複雑な形状を立体的に作り上げるために必要な工程です。展開図を正確に作成することで、材料の無駄を減らし、加工精度を高めることができます。ここでは、板金展開図を作成するための基本的な流れを紹介します。

板金展開図作成の流れ

1. 読図を行う

板金展開図を作成する第一歩は、設計図や図面を読み取ることです。設計図には、完成した部品の形状や寸法、必要な曲げ角度などが記されています。この段階では、板金加工に必要な情報を正確に把握することが重要です。読図をしっかり行わないと、後の展開計算に誤差が生じ、最終的な部品が意図しない形になってしまう可能性があります。

また、設計図に記載されている情報を基に、曲げ展開計算を行うために必要な寸法や角度を確認します。この時点で、板金展開計算を始めるための基礎が整います。

2. 板金の展開形状を求める

板金展開図を作成するためには、金属板がどのように曲げられるかを計算する必要があります。このプロセスでは、次の二つの方法を使用して展開形状を求めます。

・面合成

面合成とは、立体形状を平面に展開する際、各面をつなげていく方法です。立体的な形状を切り開いて平面上に描き出すことで、金属板を切断した後、曲げるべき位置や角度を明確にします。面合成を行うことで、どの部分がどのように曲がるのかを視覚的に把握でき、後の工程がスムーズになります。

・展開図の回転・反転

次に、展開図を作成するために、回転や反転を使って形状を平面に落とし込みます。曲げ部分の方向や位置を考慮して、金属板をどのように配置するかを決定します。これには、曲げ展開計算が不可欠です。計算を通じて、展開図が正確で、無駄なく材料を使用できるようになります。

この段階でフリーソフトを使うと、手作業での計算を大幅に減らすことができ、より効率的に展開図を作成できます。フリーソフトには、展開図作成をサポートする機能が多く搭載されており、曲げ角度や寸法を自動で計算してくれるものもあります。

3. 外形寸法を求める

展開図の作成には、外形寸法を正確に求めることが重要です。外形寸法とは、板金部品の外周の長さや幅、高さなど、完成品の形状を決定するための寸法です。これを正確に求めることで、金属板を切断する際の位置や長さがわかり、加工精度が向上します。

外形寸法は、設計図に記載されている寸法や曲げ展開計算から導き出されます。曲げ角度や曲げ半径などの影響を考慮しながら、板金の外形を求めていきます。この段階でのミスが後の工程に影響を与えるため、慎重に計算を行う必要があります。

4. 切り欠き寸法を求める

最後に、板金の切り欠き寸法を求めます。切り欠きとは、部品に穴や切り込みを入れる加工で、これも展開図において重要な要素です。切り欠き寸法を正確に計算し、展開図に反映させることで、金属板を無駄なく使い、加工後に必要な穴や切り込みが正しい位置に入るようになります。

切り欠き寸法の求め方は、設計図や使用する金具、組み立て方法によって異なります。これも曲げ展開計算を通じて、必要な寸法を導き出します。また、切り欠きの位置を誤らないように注意深く計算することが求められます。

板金展開寸法の求め方

板金加工において、展開寸法の正確な計算は非常に重要です。特に、板金を曲げて立体形状を作り出す際には、展開図を作成して適切な寸法を求める必要があります。

展開寸法を誤ると、部品がうまく組み合わさなかったり、材料が無駄になったりする可能性があります。

ここでは、板金展開寸法を求めるための基本的な方法と、さまざまな形状ごとの展開寸法の計算方法について詳しく解説します。

1. 外側寸法加算法

板金展開寸法を求める基本的な方法のひとつに、外側寸法加算法があります。この方法では、曲げる部分の長さや角度に基づいて展開寸法を計算します。特に、板金の長さや幅、曲げ部分の位置などを正確に求めることが求められます。以下に、具体的な計算方法を紹介します。

1-1. 板金展開長の求め方

板金展開長とは、曲げ加工を行う前の金属板の長さを指します。この長さは、立体的な形状を平面で表現する際に必要な寸法です。展開長を求めるには、設計図に記載された各面の寸法を合計し、必要な補正を加えることが重要です。

展開長を求める際、曲げ部分の変形や曲げ角度の影響を考慮する必要があります。これを正確に計算することで、最終的な形状に必要な寸法を得ることができます。曲げ展開計算を行う際には、フリーソフトを活用することで、手作業での計算を効率化できます。

1-2. 平行曲げの展開長の求め方

平行曲げとは、金属板を複数回同じ方向に曲げる方法です。この方法での展開長の求め方は、以下のような曲げ形状によって異なります。

・コの字曲げ

コの字曲げは、金属板をU字型に曲げる加工方法です。この場合、展開長はコの字の両端の長さと、曲げ部分の展開長を足し合わせることで求めます。曲げ部分の半径や角度も考慮する必要があります。

・Z曲げ

Z曲げは、金属板をZ字型に曲げる加工方法です。この場合、展開長はZ字の各辺の長さと、曲げ部分の変形を考慮して求めます。曲げ展開計算を行うことで、正確な展開長を導き出すことができます。

・ハット曲げ

ハット曲げは、金属板を屋根のような形状に曲げる方法です。展開長は、ハットの両端の長さと、曲げ部分の半径を考慮して計算します。

・鋭角曲げ

鋭角曲げは、金属板を鋭角に曲げる加工方法で、展開長の計算には特に注意が必要です。鋭角部分が変形しやすいため、展開長には補正を加えることが重要です。

・鈍角曲げ

鈍角曲げは、金属板を鈍角に曲げる加工方法で、展開長は鋭角曲げと同様に、曲げ角度と半径を考慮して計算します。

1-3. 箱物の展開長の求め方

箱物の展開長を求める方法には、主に以下の二つの形状があります。

・BOX形状(両引きの突き合わせ)

BOX形状の両引き突き合わせは、金属板を二つの面で引き合わせる形状です。この場合、展開長は両面の長さを合計し、曲げ部分の影響を加えて求めます。

・BOX形状(片引きの突き合わせ)

片引き突き合わせは、金属板を一つの面で引き合わせる形状です。展開長の計算方法は、両引きの突き合わせと似ていますが、片方の面の長さのみを考慮します。

1-4. 曲げ線寸法の求め方

曲げ線寸法は、金属板を曲げる際の曲げ線の長さを指します。これを正確に求めることで、曲げ加工後の部品が設計通りに仕上がります。曲げ線寸法を求める方法には、以下のようなノッチ形状が含まれます。

・Vノッチ

Vノッチは、金属板にV字型の切り込みを入れる加工方法です。Vノッチの展開長は、V字部分の角度と深さを基に計算します。

・Uノッチ

Uノッチは、金属板にU字型の切り込みを入れる加工方法です。Uノッチの展開長も、U字部分の寸法を基に計算します。

1-5. 折込形状、他形状の展開長の求め方

折込形状の展開長を求める方法には、内折込と外折込があります。これらは、金属板を内側または外側に折り込む加工方法です。

・BOX形状(内折込)

内折込のBOX形状では、内側に折り込む部分の長さを考慮して展開長を求めます。折り込む部分の寸法や角度が影響するため、正確な計算が求められます。

・BOX形状(外折込)

外折込のBOX形状では、外側に折り込む部分の寸法を基に展開長を計算します。この計算も曲げ展開計算が重要となります。

1-6. 重ね合わせ形状の展開長の求め方

重ね合わせ形状は、金属板を重ね合わせることで作られる形状です。重ね合わせ形状の展開長には、斜め重ねと平行重ねがあります。

・重ね合わせ(斜め)

斜めに重ねる場合、金属板の角度や重ね合わせ部分の長さを基に展開長を求めます。計算には、曲げ展開計算を使用して、角度や寸法を調整します。

・重ね合わせ(平行)

平行に重ねる場合、重ね合わせ部分の長さを合計し、展開長を求めます。こちらも曲げ展開計算を使って正確に計算します。

板金展開寸法の求め方 その2

板金展開寸法の求め方には、さまざまな方法があります。前回紹介した外側寸法加算法に続き、今回は内側寸法加算法と中立面基準法について解説します。これらの方法は、金属板を曲げる際に重要な役割を果たし、正確な展開図を作成するためには必須の知識です。

2. 内側寸法加算法

内側寸法加算法は、曲げ加工を行う際に金属板の内側の寸法を基準に展開寸法を求める方法です。内側寸法加算法を使用する場合、曲げ後の内半径や内側の角度を基に展開寸法を計算します。

この方法では、曲げ後の形状が内側に向かって折りたたまれるため、内側の寸法が重要な指標となります。

内側寸法加算法のポイント

曲げ半径の考慮: 曲げ半径が内側に与える影響を考慮して、展開長を求めます。特に、曲げ半径が小さい場合は、金属板が大きく変形するため、内側寸法の計算に細心の注意が必要です。

展開長の計算: 内側寸法を基に、曲げ部分の長さを加算して展開長を求めます。曲げ角度や板厚(t)も計算に加え、正確な寸法を得ることができます。

この方法は、特に曲げ半径が大きい場合や、内側に折り込む加工が必要な場合に有効です。曲げ展開計算を行う際には、内側寸法加算法を使用することで、精度の高い展開図を作成することができます。

3. 中立面基準法

中立面基準法は、金属板を曲げる際に中立面(板の変形しない部分)を基準にして展開寸法を計算する方法です。

中立面とは、金属板が曲げ加工を受けた際に、内側と外側が同じように変形する部分を指します。この方法は、金属板が曲げられるときに発生する変形を最小限に抑え、正確な展開図を得るために使われます。

3-1. 中立面基準法ー1(曲げ R≧5tの場合)

曲げ半径(R)が板厚(t)の5倍以上の場合、曲げ後の金属板は比較的均等に変形します。この場合、中立面基準法を使って展開寸法を求める際には、次の計算式が使われます。

展開長 = 曲げ長さ + 2 × 中立面の長さ

ここで、「曲げ長さ」とは、金属板の曲げ部分の長さを指し、「中立面の長さ」は、金属板が曲げられた際に変形しない部分の長さを意味します。この方法では、曲げ半径が大きいため、曲げ後の板が大きく変形せず、比較的簡単に計算できます。

3-2. 中立面基準法ー2(曲げR<5tの場合)

一方、曲げ半径(R)が板厚(t)の5倍未満の場合、金属板が曲げ加工を受ける際に内外の変形が大きくなります。このような場合、曲げ後の金属板の内側と外側に差が生じるため、中立面基準法を使って展開寸法を求める際には、以下の補正を加える必要があります。

展開長 = 曲げ長さ + 2 × (中立面の長さ + 曲げ半径の補正)

曲げ半径が小さい場合、金属板が内側で圧縮され、外側で引き伸ばされるため、展開長には補正が必要です。この補正は、曲げ半径の小ささに応じて加算されます。特に、曲げ角度が急で、曲げ半径が小さい場合は、補正値を大きくする必要があります。

板金展開に必要なパンチング加工および曲げ加工の基礎知識

板金加工は、様々な製品を作り出すために欠かせない技術です。その中でも、パンチング加工や曲げ加工は非常に重要な役割を果たします。これらの加工を行う際には、いくつかの基本的な知識を理解しておくことが求められます。ここでは、板金展開に必要なパンチング加工および曲げ加工に関連する基礎知識を解説します。

1. バリの方向

バリとは、板金を切断した際に発生する突起部分を指します。バリの方向は、加工後の部品に大きな影響を与えるため、注意が必要です。バリが内側に出る場合、後処理が必要になることが多く、外側に出る場合は、組み立て時に干渉する可能性があります。パンチング加工を行う際は、バリが発生する方向を予測し、適切な加工方法を選択することが重要です。板金展開計算では、バリの影響を最小限に抑えるために、加工方法や工具の選定がポイントとなります。

2. 最小曲げ半径

最小曲げ半径は、板金を曲げる際に、曲げ部分に必要な最小の半径を指します。曲げ半径が小さすぎると、板金が割れる原因となり、品質が低下します。最小曲げ半径は、材料の種類や板厚によって異なります。例えば、硬い材料や厚い板金を曲げる際には、大きめの曲げ半径が必要です。曲げ展開計算を行う際には、最小曲げ半径を考慮して展開寸法を算出することが求められます。

3. スプリングバック

スプリングバックとは、曲げ加工後に金属が元の形状に戻ろうとする現象です。これは金属が弾性を持っているために起こります。スプリングバックを考慮せずに加工を行うと、曲げ角度が意図した通りにならないことがあります。そのため、曲げ展開計算を行う際には、スプリングバックを予測して補正を加えることが重要です。特に薄板の材料や硬い材料では、スプリングバックの影響が大きいため、注意が必要です。

4. 折り曲げ割れ

折り曲げ割れは、金属板が曲げ加工の際に亀裂や割れが発生する現象です。特に、曲げ半径が小さすぎたり、材料が硬すぎたりすると、折り曲げ割れが発生しやすくなります。これを防ぐためには、適切な曲げ半径を選ぶことや、板金の材質に応じた加工条件を設定することが必要です。また、折り曲げ割れを防ぐために、曲げ展開計算を行う際には、適切な曲げ半径や曲げ角度を選定することが大切です。

5. 最小フランジ寸法

フランジは、曲げ加工によって作られる金属板の突起部分を指します。最小フランジ寸法は、金属板を曲げる際にフランジ部分が十分な強度を持つために必要な最小の寸法です。フランジ寸法が小さすぎると、強度が不足し、部品が壊れやすくなることがあります。特に、フランジに力が加わる部品では、最小フランジ寸法を確保することが重要です。曲げ展開計算では、この最小フランジ寸法を考慮して、展開寸法を求める必要があります。

6. 折り曲げ変形

折り曲げ変形は、金属板を曲げる際に発生する変形で、特に曲げ部分の両端で顕著に見られます。この変形を最小限に抑えるためには、適切な曲げ角度や曲げ半径を選定することが重要です。また、曲げ展開計算を行う際には、折り曲げ変形を考慮して、正確な展開寸法を求めることが求められます。フリーソフトを使用すれば、これらの変形を予測し、展開寸法を効率的に計算することができます。

7. 材料の異方性

材料の異方性とは、材料が特定の方向に対して異なる特性を示すことを指します。板金加工においては、材料の異方性を理解しておくことが非常に重要です。例えば、鋼板やアルミニウムなどは、引張強度や曲げ特性が方向によって異なります。これにより、曲げ加工時に発生する変形やひずみが異なる場合があります。異方性を考慮しないと、部品の強度や精度に影響を与える可能性があるため、材料ごとの特性を理解し、適切な加工方法を選定することが大切です。

曲げ展開計算ソフトを使ってできること

板金加工において、正確な寸法や形状を計算することは非常に重要です。特に、曲げ加工や展開図の作成では、専用の計算ソフトを活用することで、効率的かつ精度の高い設計が可能になります。ここでは、曲げ展開計算ソフトの活用方法と、その具体的な機能について詳しく解説します。

1.板金曲げ計算ソフト

・自社の機械で曲げ加工が可能かを圧力表から検討できます

曲げ加工では、板金の厚さや材質に応じた加圧力が必要です。このソフトでは、機械の圧力表をもとに、自社の設備で適切に加工できるかどうかを簡単に確認できます。これにより、加工不良や機械の故障を未然に防ぐことが可能です。

・加圧した際に板が伸びる値を計算できます

曲げ加工時には、板金が引き伸ばされるため、元の寸法からわずかに変化します。このソフトを使うことで、加圧時に板がどれだけ伸びるかを正確に計算できます。これにより、製品の精度を保ちながら設計を進めることができます。

・材料の重量、長さ、幅、板厚を算出できます

材料の基本的な寸法や重量を計算できる機能も搭載されています。これにより、コスト見積もりや材料の発注が効率的に行えます。特に、板金展開計算を伴うプロジェクトでは、これらの数値を迅速に把握できることが大きな利点です。

2.曲げ展開長さ計算ソフト

・曲げ部のある製品(部品)のブランク板金展開長さを計算できます

曲げ部を含む製品の展開長さを算出することができます。この機能により、加工前の板金の形状を正確に設計することが可能です。これにより、材料の無駄を最小限に抑えながら、効率的な生産が実現します。

・曲げの断面形状を直線部、円弧部に分解し、その寸法データを入力します

曲げの断面形状を直線部と円弧部に分解し、それぞれの寸法を入力することで、正確な展開長さを計算できます。この機能は、複雑な形状を持つ製品の設計において特に役立ちます。

3.展開伸び計算ソフト

・プレス金型で曲げ展開をする時、板金厚と曲げRの関係で伸びが違ってきます

板金の厚さや曲げ半径(R)に応じて、板金の伸び量が異なります。このソフトでは、それぞれの条件に応じた伸びを正確に計算することが可能です。これにより、展開図の精度が向上し、加工後の誤差を最小限に抑えることができます。

・簡単に板金伸び長さを算出できます

ソフトの操作は非常に簡単で、誰でも迅速に板金の伸び長さを計算することができます。フリーソフトを利用することで、コストをかけずにこの機能を活用できる点も魅力です。

・展開角度、板厚、コーナR、基本作図線の方向(板厚がどちらに付くか)を入力します

展開図を作成する際には、展開角度や板厚、コーナR(曲げ半径)などの基本情報を入力します。これにより、板厚がどちらの方向に付くかを含めた詳細な計算が可能です。これらの情報を正確に入力することで、最適な展開図を作成することができます。

板金展開計算ソフト、板金展開図ソフトを使ってできること

板金加工の設計や製作において、正確な展開計算と展開図の作成は欠かせません。これを効率的に行うためには、専用の「板金展開計算ソフト」や「板金展開図ソフト」の活用が非常に有効です。ここでは、これらのソフトで可能な作業内容とその利便性について解説します。

1. 板金展開計算ソフト、板金展開図ソフト

・板金展開コマンドで、板金展開図を簡単に作成できます

板金展開ソフトには、板金展開コマンドが搭載されています。この機能を使うと、複雑な形状でも迅速に展開図を作成することができます。特に、「板金展開計算」を正確に行い、加工時の誤差を最小限に抑えることが可能です。

・板金の計算や展開図の作図に便利な技術計算ソフトです

板金展開図ソフトは、板金加工に必要な計算や作図作業を効率化するために設計されています。これにより、「曲げ展開計算」や展開図の作成が簡単になり、設計者やエンジニアの作業負担を軽減します。

・曲げ順序をシミュレーションで確認できます

曲げ加工を行う際、適切な順序で曲げることが重要です。このソフトでは、曲げ順序をシミュレーションで確認できるため、加工時のミスを防ぎやすくなります。特に、複雑な形状や複数の曲げ工程が必要な場合に大変役立ちます。

ダクト形状の製缶板金などに利用される「板金板取り展開図」の作成

製缶板金の中でも、ダクト形状などの特殊な形状に対応した展開図の作成が可能です。この機能により、材料の最適な配置や加工手順を考慮した設計が実現します。「板金展開計算」を利用することで、効率的かつ正確な展開図が得られます。

長手方向の断面形状から伸びを考慮した「板曲げ展開図」の作成

板金の曲げ加工では、長手方向の断面形状や板の伸びを考慮することが重要です。このソフトでは、断面形状に基づいた「板曲げ展開図」を作成できます。伸びを正確に計算することで、完成品の寸法精度を向上させることが可能です。

「圧力容器計算」などを行うことができます

板金展開計算ソフトの中には、特殊な用途に対応した計算機能も含まれています。たとえば、圧力容器の設計に必要な計算を行う機能があります。このような高度な計算が可能なソフトを活用することで、複雑な設計課題にも対応できます。

パイプ展開図ソフト、配管展開図ソフトを使ってできること

パイプや配管の展開計算は、板金加工や配管設計において重要な作業の一つです。この作業を効率化し、精度を高めるためには、専用の展開図ソフトを活用することが非常に有効です。ここでは、パイプ展開図ソフトや配管展開図ソフトを使ってできることを解説します。

1. 金属曲げ計算機ソフト

金属曲げ計算機ソフトは、パイプや配管だけでなく、金属板やストライプ、丸棒、角棒、丸管など、さまざまな形状の金属部品の加工に対応した計算ツールです。このソフトを使用することで、加工精度を向上させるとともに、設計作業を効率化することが可能です。

・金属板やストライプ、丸棒や角棒、丸管などを曲げる際のワークの長さを計算できます

金属曲げ計算機ソフトの主な機能として、ワークの長さを正確に計算することが挙げられます。たとえば、以下のような形状に対応しています

・金属板やストライプ

平板や細長い金属片を曲げる際に必要な展開長さを算出できます。

丸棒や角棒:断面形状に応じた曲げ長さの計算が可能です。

丸管:パイプ状の部品においても、曲げ展開計算が簡単に行えます。

これにより、設計段階で材料の無駄を減らし、加工の精度を向上させることができます。

・曲げ展開計算と展開図作成を効率化

曲げ展開計算を正確に行うことで、加工時の誤差を最小限に抑えることが可能です。さらに、ソフトを活用すれば、計算結果をもとに展開図を作成する作業も効率的に進められます。これにより、複雑な配管設計やパイプ加工でも、設計から加工までスムーズに進めることができます。

・「フリーソフト」を活用したコスト削減

多くの金属曲げ計算機ソフトには、無料で利用できる「フリーソフト」も存在します。これにより、小規模な加工業者や個人ユーザーでも、低コストで高度な計算ツールを利用することが可能です。たとえば、板金展開計算や曲げ展開計算をフリーソフトで行うことで、初期投資を抑えつつ業務効率を向上させることができます。

パイプや配管設計における活用例

パイプ展開図ソフトや配管展開図ソフトは、以下のような場面で特に役立ちます。

・複雑な配管ルートの設計

配管が複雑な形状をしている場合でも、展開図ソフトを使用することで、必要な寸法を正確に割り出すことができます。

・伸びを考慮した展開計算

配管やパイプの曲げ加工では、曲げ半径や角度に応じた伸びを計算することが重要です。これを自動で計算できるため、手作業での計算ミスを防ぐことができます。

・効率的な材料管理

必要な材料の長さや重量を計算し、適切な材料発注をサポートします。

プレス金型設計ソフト・プレス曲げ加工ソフトを使ってできること

プレス金型設計やプレス曲げ加工において、正確な展開計算は重要な工程です。専用の設計ソフトや加工ソフトを使用することで、作業効率を大幅に向上させるとともに、加工精度を高めることが可能です。ここでは、プレス金型設計ソフトやプレス曲げ加工ソフトを使ってできることについて詳しく説明します。

1. プレス金型加工・展開計算ソフト

プレス金型加工・展開計算ソフトは、プレス金型加工展開長さが計算できる便利なツールです。これにより、金型設計や加工時の誤差を最小限に抑えることができます。

たとえば、板金展開計算や曲げ展開計算において、材料の伸びや縮みを考慮した正確な計算を行えます。これにより、材料の無駄を削減し、コスト効率の良い加工が実現します。

また、プレス金型設計における各種曲げ(LU曲げ/Z曲げ/ヘミング曲げ/カーリング)展開長さを自動計算できます。

プレス金型設計ソフトでは、以下のようなさまざまな曲げ加工に対応した展開長さの自動計算が可能です

・LU曲げ:L字やU字に曲げる際の展開長さを計算します。

・Z曲げ:Z字形状の曲げ加工における展開寸法を算出します。

・ヘミング曲げ:金属の端部を折り返して厚みを増す加工に必要な寸法を計算します。

・カーリング:丸みを帯びた端部を作る加工における展開計算が行えます。

これらの自動計算機能により、設計作業の効率化と精度向上を実現できます。

フリーソフトを活用した低コストな設計と加工

多くのプレス金型設計ソフトや加工ソフトには、「フリーソフト」として提供されているものもあります。これらを活用することで、小規模な製造業や個人ユーザーでも、低コストで高度な計算や設計を行うことが可能です。板金展開計算や曲げ展開計算をフリーソフトで行うことで、初期投資を抑えながら業務の効率化を図れます。

プレス加工ソフトの導入効果

プレス金型設計ソフトや加工ソフトを導入することで、以下のような効果が期待できます。

1.正確な寸法設計

板金展開計算や曲げ展開計算を通じて、誤差の少ない設計が可能です。

2.作業効率の向上

展開長さの自動計算機能により、手作業の負担を軽減し、作業時間を短縮します。

3.コスト削減

フリーソフトを活用することで、設計や加工にかかる費用を抑えることができます。