バルブにはゲートバルブやボールバルブなど多彩な種類があり、手動操作・自動操作の方式によっても用途が異なります。例えばゲートバルブは配管の全開・全閉に適し、ボールバルブは操作が容易です。理解が要です。

管との接続方法や材質の違いを理解することで、適切なバルブを選べます。

さらにCADを使うと、施工図の精度向上や管理の効率化が期待できます。

このページでは、バルブの種類と選定ポイントについて解説しています。

バルブにはさまざまな種類があります

配管内の流体の流れをコントロールするには、バルブ(弁)が必要です。

バルブにはさまざまな種類があり、それぞれ構造が異なります。

長所・短所を理解して使う場所に合ったものを選びましょう。

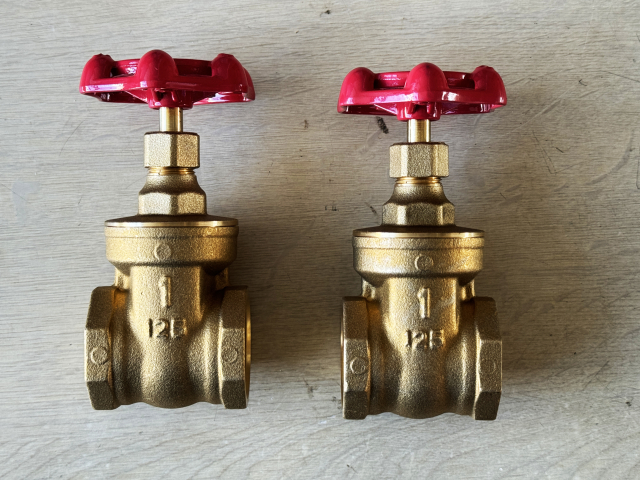

ゲートバルブ(仕切弁)

板状の弁体を垂直方向に上げ下げすることで、流れを仕切る方式のバルブです。

さまざまなサイズがあり、圧力や温度に応じて使い分けができます。

流体抵抗が小さいのが長所です。

弁体を中間開度の状態で使うと弁体振動が起こる恐れがあるため、全開か全閉での使用に限ります。

グローブバルブ(玉形弁)

S字状の通路を流れる流体に対し、上から弁体が押さえつけるように流れを止める方式のバルブです。

S字状の通路を通るときに流体の圧力が大きく失われるため、流量調節がしやすいのが長所です。

ただし、10%以下の開度では流体抵抗が大きく、寝食を受けやすくなるのが短所です。

ボールバルブ

球体の一方向に穴を貫通させた弁体が回転し、流れをコントロールするバルブです。

一直線の流路なので抵抗が小さく、開閉させやすいのが長所です。

操作性がよいので、さまざまな用途に使われます。

ボールバルブにはソフトシートが使われていますが、ソフトシートの材料により、使用できる温度や流体が限られる点に注意しましょう。

バタフライバルブ

円形板の弁体が回転し、流れをコントロールするバルブです。

ボールバルブと同様に開閉しやすく、操作性も良い点が長所です。

また、軽量で構造がコンパクトなのも利点です。

バタフライバルブもボールバルブ同様、ソフトシートが使われています。

使用できる温度や流体に制限があるので注意が必要です。

チャッキバルブ(逆止弁)

弁が受ける流体の背圧によって逆流を防ぎ、流体の流れを一定方向に保つバルブです。

背圧によって弁体が自動的に開閉します。

ただし、弁を挟んだ2方向の圧力差が小さいと、弁の開度が安定しない点が弱点です。

ダイヤフラムバルブ

ダイヤフラムという膜を押し付けたり離したりして、流体が流れる量をコントロールするバルブです。

パッキンがなく、外部に流体が漏れるリスクがないのが長所です。

ダイヤフラムの素材によっては温度や圧力に制限があります。

バルブには手動操作と自動操作があります

バルブを動かす方法には手動操作と自動操作があります。

それぞれ詳しく見てみましょう。

手動操作の3つの方式

・ハンドル式

ハンドルを回して弁体を上下させるタイプです。

ゲートバルブやグローブバルブに使われる方法です。

・レバー式

レバーを左右に回して弁体を動かすタイプです。

ボールバルブによく使われます。

・ギア式

ハンドルにギア操作が付いたタイプです。

バタフライバルブやボールバルブで使われます。

多様な自動操作の方式

自動操作の方式は大きく「他力式調節弁」と「自力式調節弁」に分かれます。

(1)他力式調節弁

他力式調節弁(以下、調節弁)とは、電気や空気圧、油圧などの外部電力源とアクチュエータ(作動装置)を使い、自動で操作するバルブです。

厳密には、流量を自動で絞る働きをします。アクチュエータには以下のようなものがあります。

電気式…マルチターン式、バートターン式

空気式…シリンダ式、エアモータ式

流量を絞る際、騒音や振動などが発生するため、調節弁には多段減圧弁やケージ弁などが設けられ、絞りによって発生するエネルギーを減らす工夫がされています。

また、自動操作には外部電力源やアクチュエータに加えて、センサや調節計も必要です。

(2)自力式調整弁

自力式調整弁(以下、調整弁)とは、動力を流体から直接取り込むバルブです。

調整弁は取り付けられた配管そのものの圧力や温度などを利用して作動するため、外部からのエネルギーを必要としません。

調節弁はアクチュエータなどを組み合わせなければ使えませんが、調整弁は単独で利用できます。

そのため、調整弁よりもコストが安く、省エネルギーです。

ただし、調整弁は圧力や温度など、制御する対象ごとにつくられているので、一つのバルブで複数の要素を制御できません。

調整弁には下記のものがあります。

・圧力調整弁

・温度調整弁

・液位調整弁

・流量調整弁

・ボールタップ

・定水位弁

・安全弁

・スチームトラップ

・自動空気抜き弁

・一斉開放弁

主な自力式調整弁を紹介します

ここでは、主な調整弁をいくつか紹介します。

配管の圧力の異常な上昇を改善する「安全弁」

安全弁は圧力調整弁の一種です。

配管の圧力が異常に上昇するとバルブを開けて、圧力を外部に放出して配管内の圧力を下げます。

圧力が正常に戻ると、バルブが閉じます。

なお、流体が蒸気やガスの場合は「安全弁」とよびますが、流体が水や油などの場合は「逃し弁」とよびます。

液体から空気だけを輩出する「空気抜き弁」

空気抜き弁は、水配管に混入した空気を自動的に外に排出するバルブです。

ビル設備の給水・給湯ラインでは、頻繁に空気が混入したり、水中に溶けている酸素が気体になって水に混相したりします。

そのままにしておくと、騒音の発生や配管の腐食、流体の噴出などにつながるため、期待を排出する必要があります。

空気抜き弁は、空気が貯まる配管の最上部に取り付けます。

空気抜き弁が鋳鉄製の場合、錆が発生して機能しなくなることがあるため、定期的に内部を清掃・点検する必要があります。

水の増減に応じてバルブを開閉する「ボールタップ」

ボールタップとは、タンク内の水量の増減に応じて給水を自動的に制御するするバルブです。

水洗トイレのタンクの水が自動で止まるのは、ボールタップの働きによるものです。

タンクの水が少なくなると、ボールタップにつながっている浮き玉が下がり、給水弁が開いて水が出て、水位が上がって浮き玉が上がると弁が閉じる仕組みになっています。

管とバルブの適切な接続方法を選びましょう

バルブは管に接続して使います。

接続に不備があると、流体の漏れや管の破損につながるため、配管の設置場所やバルブの大きさに応じて適切な接続方法を選ぶことが重要です。

バルブの接続方法には「ねじ込み接続」「フランジ接続」「溶接」があります。

ねじ込み接続

サイズ50㎜以下、圧力1.0メガパスカル以下の接続に使われるのが、管用ねじを使った「ねじ込み接続」です。

ねじ加工だけで施工でき、他に部品がいらないので低コストですが、修繕などによるやり直しの難しさがネックです。

フランジ接続

管とバルブの接続部分をそれぞれ「フランジ」というつば状にし、ボルトとナットで2つのフランジを固定する方法です。

小さいサイズから大きなサイズまで、管とバルブの接続で一般的に広く用いられています。

バルブと管の溶接

高温高圧の配管やパイプラインなど、漏れを完全に防止する必要がある場合は、バルブと管を直接溶接します。

溶接方法には、「差込み溶接」と「突合せ溶接」があります。

・差込み溶接

バルブの寸法が50㎜以下の小さなサイズでは、バルブに管を差し込んで溶接します。

・突合せ溶接

バルブと管を突き合わせて溶接します。

バルブの寸法にかかわらず採用されている方法です。

さまざまなバルブの材質と特徴

バルブには青銅や鋳鉄からステンレス鋼、樹脂までさまざまな素材が用いられます。

銅の合金

バルブの素材には、銅・錫・亜鉛・鉛の合金である「青銅」や、銅・亜鉛の合金である「黄銅」が用いられます。

青銅は高い耐食性をもっています。

また、切削性に優れているので複雑な形状の鋳物造りに適しており、低・中圧のバルブに採用されています。

ただし、給湯や温水配管などに使うと、弁棒が腐食する恐れがあるので注意しましょう。

黄銅は青銅よりもコストパフォーマンスにすぐれていますが、高温の水の配管で使うと、亜鉛が溶け出して強度が低くなる恐れがあります。

鋳鉄

鋳鉄は炭素と鉄の合金です。融点が1150℃と比較的低く、鋳物によく使われることからこの名称がついています。

低圧・常温用のバルブを作る際に用いられる素材です。

ただし、鋳鉄は錆が発生しやすく、バルブ内部に溜まって弁の開閉を妨げるという弱点があります。

そこで、給水や給湯用配管には、バルブ本体にナイロン11やエポキシ樹脂を塗装した「鋳鉄ライニング」を使うことが多いです。

また、銑鉄を強化・改良した「ダクタイル銑鉄」は、対応できる圧力や温度の範囲が広く、蒸気やガス、油などの配管に適しています。

鋳鋼

「鋼」は鉄と炭素の合金ですが、なかでも鋳物に適したものを鋳鋼とよびます。

対応できる圧力・温度の範囲が広く、石油関連のプラントの配管に使われます。

合金鋼

「合金鋼」とは、炭素鋼(炭素量が0.02~2.14%の鋼)に炭素以外の元素を加えた鋼です。

代表的なものにステンレス鋼があります。ステンレス鋼は耐食性・耐久性にすぐれています。

化学プラントや石油化学工業、建築設備など幅広い分野で使われています。

そのほか、ニッケルやチタンなどを加える合金鋼もあります。

cadを使った配管施工図の作成でバルブのcadデータがほしいときは…

配管施工図には平面図や立体図、配管アイソメ図などの種類があります。

配管アイソメ図のように立体的な図面を作成するときは、cadソフトを使いパソコンによる図面作成が便利です。

cadソフトを使うメリットとして、スピーディに図が作成できることと、修正が簡単にできることが挙げられます。

配管工事では施工中に配管のルートや部材の変更が起きることも多く、その都度図面を修正しなければなりません。

手書きで修正するとどうしても時間がかかります。cadソフトを使えば、すぐに変更をかけることができます。

最近は水道工事専用のcadソフトなど、業界に特化したcadソフトも登場しています。

jw_cadなどの汎用cadでも配管施工図の作成は可能です。

ただし、汎用cadで図面を作成する際は、配管施工図に必要なcadデータを集める必要があります。

バルブのcadデータは、バルブメーカーから提供されていることが多いです。

無料でダウンロードできることがほとんどですが、ユーザー登録が必要になる場合もあります。