工事原価管理とは、工事にかかる費用を把握・予測・記録し、適正な予算内で進めるための重要な仕組みです。

近年では、忙しさから工事原価をテキトーに管理する企業も増えており、予算オーバーや赤字といった問題を引き起こしています。

工事の各段階で原価管理を行うことで、効率的かつ正確な工事進行が可能になります。

このページでは、工事原価管理の内容や3ステップの進め方、原価管理ソフトの活用法について解説しています。

原価管理の仕組み

一例として、工事原価は、直接工事費、間接仮設費、現場管理費・経費から構成されるとします。

・ 直接工事費は、材料費、労務費、機械費、外注費で構成されます。

・ 間接仮設費とは、工事準備費用、調査費用、足場構築などの仮設費用などです。

・ 現場管理費・経費は、保険料、光熱費、宿泊費など直接・間接以外費用です。

原価管理の表は、工事項目ごとに割り振られた実行予算額に対して、その月に発生した発注額、発注した累計額、予算残額、未発注額、予算使用率などが集計されるシステムです。

集計結果から、工事項目ごとに、どれだけの予算と未発注分が残っているかが、毎月示され、簡単にわかります。

工事担当者は、何が未発注工事かが分かっているため、その工事が予算残額内で収まるか予測します。

もし、原価が予算を超えそうなときは、工事の計画を変えて予算内に収める対策が必要になります。

原価を予算内に収める方法は、工事方法を変える、工事の発注先を変える、などの改善策があります。

例えば、2日掛かって重機でポンプを据え付ける工事があったとき、残業して1日でポンプの据付けを終えます。そうすれば、残業手当という金額が発生しても、重機のレンタルが1日で済むため、トータルのポンプ据付け工事の費用削減となります。

このような改善活動を行うことが、現場担当者の工事原価計算・原価管理です。

工事原価台帳(工事台帳)を作成して原価管理を行うことで、最終的に予算内で工事を終えることができ、会社経営上安定します。

工事原価管理の内容とは?

原価管理をするとなると、ざっと以下のような作業が発生します。

・実行予算の作成

・現場で使用した機械費・労務費・材料費・外注費・経費の記入

・工事売上の入金金額と工事原価の支払金額データ入力

・工事原価入金台帳

・入金支払明細書

・月次推移表

・入金支払一覧表

・工事年間合計表の作成

・かんたん出面帳

・土木・建築共通の実行予算書・実行予算作成基準書・工事原価計算書の作成

こういった項目をひとつひとつ管理していくのは大変ですよね。そこで、役立つのが土木工事で測定した実測値や設計値などを入力して、原価管理に必要な書類を作成していく工事原価管理のソフトウェアです。

使い慣れたエクセル(excel)で簡単に、工事原価計算書・工事原価台帳・工事台帳といった工事原価管理の帳簿の作成ができます。エクセルがベースとなっているテンプレート・フォーマット・ひな形(雛形)も多数あります。

出来形管理ソフトは、土木工事で測定した値を、画面上の表示された作業手順に従って作成していくだけなので、はじめての人でも簡単に出来形管理の作成ができます。また、数値の誤差などを事前にわかりやすく確認できるので、入力ミスなく出来形管理の作成ができておすすめです。

建設業法が、年々厳しくなってきており、工事現場で作らなくてはいけない書類がどんどん増えてきています。そのため、より一層、工事原価管理のソフトは、欠かせないものとなってきています。

工事原価管理をテキトーにつくる会社が急増…その理由は

原価管理の目的は、施工の安全性と工事の品質、工期、経済性の確保と向上です。

その際に役立つのが工事原価管理ソフトです。工事日報からの原価管理、実行予算の作成、工事売上の入金金額と工事原価の支払金額データ入力、土木・建築共通の実行予算書・実行予算作成基準書・工事原価計算書などを一元管理することで、分析もしやすくなります。

にも関わらず、近年、建設業において、工事原価管理・工事原価計算・工事原価台帳・工事台帳における実行予算書は、形式的なものとなりつつあります。

その理由としては、以下のような要因が考えられます。

・実行予算書作成のタイミングが遅い

・実行予算書作成時に必要となる標準単価などが建設業者内で整備されておらず、予算内容が計算する手法や人によってまちまち

また、実行予算書作成後における工事原価管理についても、形式的なものが多いとされています。

この原因として、以下のような要因が考えられます。

・比較分析していたとしても金額による比較分析だけで、単価や歩掛に対する比較分析がされていない

・歩掛比較に必要な日報が機能していない

・そもそも実行予算管理対象が広ぎで管理が雑

・工事の進捗状況に対応して追加や変更といった情報を考慮しながら工事途中でも損益管理を行うといった対応が取れていない

・予算管理自体が形式的なために工事原価管理や工事原価計算・工事原価台帳・工事台帳についても意味合いが厳密なものにない

こうした状況を改善するためには、実行予算管理は利益を確保するための手法だと理解することです。そして、工事原価計算における工事原価管理・工事原価台帳・工事台帳をしっかりと管理を行い、コスト削減に向けて効率よく予算管理を行う必要があるでしょう。

実施原価と実行予算に差異が生じるケースでは、原因を分析・検討して、施工計画を再検討し、原価引き下げの措置を講じます。原価管理においては、デミングサークル、計画、実施、検討、処置を繰り返し原価を統制し、実際の原価と実行予算の対比を検討します。

失敗しない!工事原価計算で発生する「3ステップ」

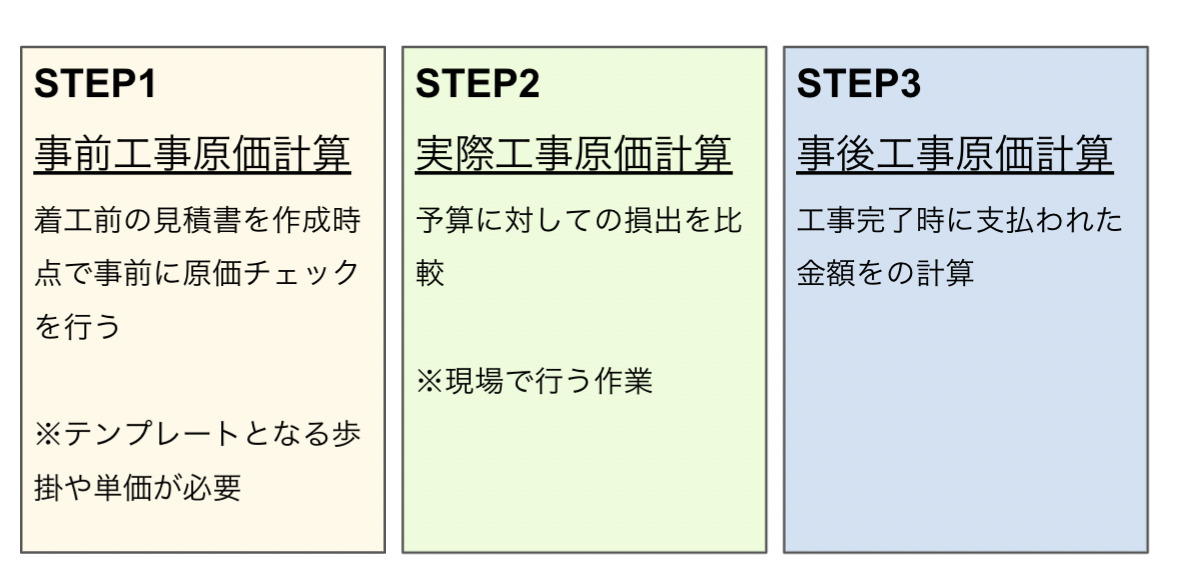

実行予算管理を意味のある形に変えていく方法について、具体的な手法を考える必要があります。ここでは工事原価管理システムの構築を、建設業の工事原価計算で発生する「3ステップ」について着目しながら紹介します。

第1ステップは、事前工事原価計算

建設業における工事原価計算の1ステップ目が事前工事原価計算です。これは、工事の着工前に作成する見積書を作成する時点で、事前に原価チェックを行う方法です。この事前工事原価計算を行うためには、テンプレートとなる歩掛や単価が必要となります。このテンプレートとなる数値を元にして、第1ステップの事前工事原価計算となるのです。

ここで作成された工事原価台帳は、第2ステップの実際工事原価計算に繋がります。また、このステップで作成された工事原価計算台帳は、2ステップ目の工事原価台帳と比較するためにも大切な工事台帳となります。2ステップ目との工事台帳の比較により、テンプレートとなった歩掛や単価を改善してくことで、よりテンプレート数値の精度が強化されるからです。

また、この第1ステップは工事原価管理および工事原価台帳・工事台帳の基本となるステップです。計算を行う際には、ソフトウェアやアプリなどといったツールを使用したり、建設業に特化したシステムを導入するなどして、丁寧な計算を心がけるのがおすすめです。

第2ステップは、実際工事原価計算

次の第2ステップとなるのが実際工事原価計算です。着工から完成まで行われる原価計算となります。処理内容としては、現場での実績が中心となります。現場の環境を考慮し、建設業者へ対する発注金額も想定して予算を組み上げるようにします。

予算として組み上げられた金額に対して、どのぐらいの損出が発生したかを比較することがこのステップでは重要です。特に原価計算については、数量ベースで予算に対する実績を徹底的に比較することが大切です。

計算ができれば、エクセルでもスプレッドシートでもOK

建設現場での計算となるため、計算自体はパソコンなどにダウンロードされているソフトウェアやexcel(エクセル)で十分です。しかしながら、動きながらの現場管理になるとパソコンを前にソフトウェアやexcel(エクセル)に対して、ずっとにらめっこできる状況ではないはずです。

そのため、スマホやタブレットのアプリを活用するのがおすすめです。Googleのスプレッドシートのように、パソコンのソフトよりも簡単に使用できるアプリであれば、手軽に記録をすることができるでしょう。スマホやタブレットのアプリは、パソコンにダウンロードされたソフトウェアやexcel(エクセル)のように、複雑な計算にはおすすめはできませんが、手軽な記録と計算はおすすめです。

第3ステップは、事後工事原価計算

最後となる第3ステップは事後工事原価計算です。工事完了時における工事に支払われた金額を主として計算を行います。この事後工事原価計算は、多くの建設業者で導入されている方法で特別なものではありません。

このように3ステップに分けて工事原価計算を行い管理するのが、おすすめできる方法です。もちろん、それぞれの計算にはソフトやシステムを利用する場合もあります。また、excel(エクセル)のテンプレートを作成して計算する場合もあるでしょう。

ソフトであってもexcel(エクセル)テンプレートであっても、原価計算による比較・検討をするシステムを構築していれば大きな問題はありません。フリーソフトやシェアソフトを上手にツールとして活用して、しっかりとした管理を行うようにしましょう。

工事原価管理の効果的な情報とは

工事の実行予算とは、どういうものか?

建設業では、配管工事、掘削工事、塗装工事など細かい工種ごとに工事の見積もりを算出し、全部で掛かる金額を算出します。工事の金額は受注金額から利益が出るように、再見積もりと予算作成を繰り返し、最終的に、総工事費用と工種ごとの予算金額が決まるシステムです。これが、実行予算です。

原価管理がうまく行っていないときに起こる問題とは?

工事開始から時間が経つと、当初には計画になかった工事が発生し、追加工事・追加資材を発注することになります。例えば、配管布設工事で掘削を始めたところ、計画のルートでは配管布設ができず、ルート変更が必要になった、というような追加工事です。

このような追加・変更の工事が重なったとき、工事原価計算及び工事の原価管理をせずに工事を進めていくと、工事終了時には予算をオーバーしてしまうという事態が起こります。

また、次のようなことでも、原価管理していないと同じ事になり、工事は赤字となり会社運営に支障を及ぼします。

・管理すべき項目が不足している原価管理のツールを使うこと。

・手計算で管理していて途中の計算ミスなど気づかずにいること。

このように、現場担当者が、工事原価計算や工事の原価管理を行わないで工事を進めると、大きな問題になります。

原価管理ソフトを使えば工事が終了した時点で赤字はゼロです

原価管理を行うツールには、原価管理専用ソフトウェア(アプリ)が人気があり、おすすめです。簡単に使用できるものは、エクセル(excel)をベースにしたソフトです。ネット上には多くのソフトがあり、中には無料でダウンロードできるフリーソフトもあります。ソフトの比較ランキングサイトを見ると、おすすめの人気サイトがわかって便利です。

エクセルを使用すると、別のシートに作成した工事品目ごとの単価データを参照できます。

原価管理のシートでは、必要事項を入力すれば、発注費、予算残額、発注率などが自動計算され、工事原価台帳(工事台帳)が作成できます。原価管理ソフトにはさまざまなテンプレート・フォーマット・ひな形(雛形)が備わっているものもあり、工種に合わせて使い分けができるので便利です。

例えば、配管布設するときに、配管径・配管材料などの配管品目ごとの単価データを作成しておけば、工事担当者は使用する配管品目と配管長さと数量を入力すれば、原価計算が自動でなされます。

さらに、エクセル(excel)を使用した日報作成支援ソフトウェア(アプリ)を利用することで、日報に入力したその日の発注項目を、原価管理ソフトが必要項目を参照し、原価計算が行われるため、原価管理ソフトは便利なツールです。

日報作成支援ソフトも、無料でダウンロードできるフリーソフトやテンプレート・フォーマット・ひな形(雛形)があります。比較ランキングサイトなどで探すと、人気のおすすめソフトがわかります。

また、エクセル(excel)で便利な機能の一つがグラフの出力です。この機能を使えば、日々変動する原価をビジュアルに確認することができます。さらに、グラフを使って、工事の進捗会議で現在の工事状況を説明すれば、関係者全員が進捗状況を共有でき、困ったことへのアドバイスが得られるメリットがあります。ソフトで作成した書類はクラウドで保存しておくと、多くの人と共有することができます。

工事原価管理をやれば予算を超えることはありません

工事を進めるときに重要なことは、安全・品質を保って工事を進めることです。

もう1つ重要で、会社経営に直結することが、予算管理です。

工事を始める前に施工計画書が作成され、それに基づいて工事項目ごとに実行予算が作成されます。それぞれの工事項目は、工程表に沿って資材や人員が発注され、発注されるたびに残った予算が減っていきます。工事が完了した時点で、予算通りに工事が終了していれば問題はありませんが、予算オーバーをした工事項目が1つでもあると、大問題になります。

このようなことが起こらないために、現場の担当者が行うことが、工事の原価管理です。

工事原価台帳(工事台帳)を作成し、原価管理を行って未発注分の工事が予算をオーバーしそうであれば、工事の工法などの見直し・改善を行って予算オーバーとならないようにすることが、現場担当者に求められます。作成した台帳データをクラウドに保存しておけば、社内はもとより、外出先や現場であってもデータを開いて編集することができます。

原価管理ソフトは、忙しい現場担当者に強力な助っ人です

工事を進めるときに、1つの工事だけを管理するのであれば、原価管理の入力項目は少なくなり、手計算でも管理できそうです。しかし、一般的な工事では複数の工事項目が管理対象となります。

例えば、いろいろな種類の配管布設を管理するとき、パイプ・エルボのように配管資材の種類が多く、原価管理は複雑を極めます。

そこで、エクセル(excel)をベースとした原価管理ソフトウェア(アプリ)を使えば、配管資材種類・配管工数のように、予め決められた入力項目に沿って入力すればよいため、手書きで工事原価台帳(工事台帳)を作成するよりも簡単で効率的な原価管理ができます。テンプレート・フォーマット・ひな形(雛形)もたくさん用意されているので、工種に合わせて使えます。

さらに、原価管理ソフトは、日報作成ソフトと連携させて、日報で入力された原価データを自動で取り込むことができるシステムなので、作業効率も向上します。作成したデータをクラウドに保存しておくと、多くの人と共有できるうえに、現場などの外出先であってもデータを閲覧・編集することができます。

どちらも無料でダウンロードできるフリーソフトを活用すれば、予算をかけずに作業をシステム化・自動化して楽にできます。さまざまなソフトがあるので、ランキングサイトなどで比較検討して自社に合ったものを導入しましょう。

工事原価管理の手順と目的を明確にしておこう

工事原価管理は、早期に実行予算を作成し、工事着手前に工事完成時の利益を予測するために重要な管理業務です。 原価管理では、工事原価を工種別、要素別にとらえ、実施原価を評価することが重要です。 原価管理は、施工計画に基づいた実行予算の作成時点からスタートし、工事決算まで実施する必要があります。

工事原価管理の手順は、実行予算の設定、原価発生の統制、実施原価と実行予算との対比、修正処置のサイクルの順で行います。実施の工事原価を把握する目的は、経費の節減にあるため、原価の発生源、発生日などに注目し、工事原価管理台帳を作成して、工種別、費目別、項目別に整理します。原価管理では、工事原価を工種別、要素別にとらえ、実施原価を評価することが重要です。 原価管理は、施工計画に基づいた実行予算の作成時点からスタートし、工事決算まで実施する必要があります。

原価管理の目的は、施工の安全性と工事の品質、工期および経済性の確保と向上です。 原価管理は、実施原価と実行予算とを比較してその差異を見出し、これを分析・検討して、 適時適切な処置をとり、工事原価を引き下げることを目的としています。 原価管理は、最も経済的な施工計画に基づいて実行予算を設定し、これを基準として原価の 発生を統制することにより行うことが重要です。